행정구역 군: 강원도 북서부에 위치한 군.

면적: 면적 841㎢

소재지: 강원도 북서부

동쪽은 김화군, 서쪽은 이천군과 황해도 금천군, 남쪽은 경기도 연천군, 북쪽은 평강군과 접하고 있다.

동경 126°56′∼127°24′, 북위 38°05′∼ 38°24′에 위치하며, 면적 841㎢, 인구 5만2418명(1944년 현재)이다. 6개 면 33개 이로 되어 있으며, 군청 소재지는 철원읍 관전리이다.

자연환경

남부는 대체로 산지를 이루어 금학산(金鶴山, 947m)·고대산(高臺山, 832m) 등의 산지가 솟아 있다.

그밖에 대부분의 지역은 고원성의 평야지대를 이루는데, 신생대 제4기 홍적세 때에 현무암이 열하분출해 기존의 하곡 위를 흘러 형성된 200∼500m의 철원·평강용암대지의 일부이다.

임진강 지류인 한탄강이 군의 동부를 남북으로 흐르는데, 용암대지 위를 흐르면서 전형적인 유년기의 침식곡을 형성하며, 하안에는 주상절리(柱狀節理)와 수직단애가 발달해 곳곳에 절경을 이루고, 역곡천이군의 서부를 동서로 흐른다.

이들 하천 유역에는 비교적 넓은 평야가 형성되어 있으며, 그 중에서도 선창벌·대야잔평 등은 예로부터

넓고 토지가 비옥하기로 유명하다.

기후는 내륙에 위치하며 일반고도가 높아서, 기온교차가 심한 대륙성기후의 특징을 나타내고 있다. 연평균기온 9.5℃, 1월 평균기온 -7.9℃, 8월 평균기온 24.4℃이며, 연강수량 1,366㎜이다. 우리 나라 3대 다우지 가운데 하나이며, 여름철에는 집중강우로 홍수피해가 심하다.

역 사

1, 고대

선사시대에 이 지역을 중심으로 사람이 거주했다는 사실을 증명하는 유적은 비교적 많은 편이다. 1978년에 이웃 지역인 경기도 연천군 전곡면 전곡리에서 구석기유적이 발굴 조사되어 수십만 년 전에 한탄강을 끼고 인류가 거주했음을 알게 되었고, 최근에는 철원군 내의 한탄강변에서 구석기시대 유적이 발견었다.

신석기시대에도 사람이 거주했음은 당시의 빗살무늬토기가 출토되고 있음을 보아 짐작할 수 있으며, 청동기시대에는 토성리의 토성(土城)과 여러 곳에 산재해 있는 고인돌을 통해 이 지역에 성읍국가(城邑國家)가 존재했음을 알 수 있다.

이 때의 유물로 민무늬토기·간돌도끼·간돌칼·돌화살촉·별도끼·돌창 등이 철원읍·동송읍·원남면 등에서 출토되었다. 철기문화가 싹트기 시작한 초기철기시대에는 연맹왕국을 이루었을 것으로 생각되는데, 당시이 곳에는 진국(辰國)이 형성되어 그 속에 편입되었을 가능성이 많다.

삼국시대에는 고구려의 영토로서 철원(鐵圓) 또는 모을동비(毛乙冬非)라 칭하다가, 통일신라에 흡수된뒤 경덕왕 때에는 철성군(鐵城郡)으로 개칭되었다. 이후 901년(효공왕 5)송악(松嶽 : 지금의 개성)에서 후고구려를 세운 궁예(弓裔)가 905년에 이 곳으로 도읍을 옮겨 풍천원(楓川原 : 지금의 북면 홍원리)에서 13년간 통치를 하였다. 그리고 918년에는 왕건(王建)이 이 곳에서 궁예를 몰아내고 고려를 건국하였다.

2, 고려시대

919년(태조 2) 송악으로 천도하면서 동주(東州)로 개칭했으며, 995년(성종 14)에 단련사(團練使)를 두었다가 1005년(목종 8) 혁파하고 1018년(현종 9) 지주사(知州事)를 두었다. 고려 중기 이후 5도양계의지방제도가 확립되면서 교주도에 속하였다.

1254년(고종 41)에 현령관(縣令官)으로 직제를 내렸다가 뒤에 다시 승격시켜 목사(牧使)로 하였다.

1310년(충선왕 2) 목(牧)을 두는 제도를 폐할 때 다시 철원으로 개칭하고 직제를 낮추어 철원부로 하였다.

1217년(고종 4) 거란이 침입했을 때 한 무리가 철원을 공략하고 남하한 일이 있으며, 1231년 몽고군의 침략 때에는 그 통로로서 많은 피해를 입었는데, 특히 1253년의 제5차침입 때에는 방호별감(防護別監)백돈명(白敦明)의 실책으로 성이 함락되기도 했으나 주민들은 끝까지 항전하였다

1290년(충렬왕 16) 합단적(哈丹賊)의 침입 때에도 적들이 회양에서 김화·철원을 거쳐 경기도 양주로 남하한 일이 있으며, 왜구의 침입이 심각하던 우왕 때에는 철원으로 천도할 계획을 세우기도 하였다.

3, 조선시대

1413년(태종 13)에 도호부로 승격되었으며, 1434년(세종 16)에 강원도에 편입되었다. 《세종실록지리지》에 의하면 1432년 호구수 351호 770명, 시위군 62명이었다. 군사제도에 있어서는 오위도총부 예하 의흥위(義興衛)의 좌부(左部)에 속한 회양진(淮陽鎭) 내에 편입되어 있었다.

역마제(驛馬制)에 있어서는 《증보문헌비고》 여지고(輿地考)에 의하면 전국의 역로 중 제2로로서, 양주의 누원(樓院), 포천의 파발막(擺撥幕)·만세교(萬歲橋), 영평(永平 : 지금의 파주)의 양문역(梁文驛), 철원의 풍전(豐田)을 거쳐 김화로 이어지며, 연천·철원·평강으로 연결되는 길도 있었다.

봉수로(烽燧路)는 김화의 소이산(所伊山)에서 봉수를 올리면 철원의 적골산(適骨山)에서 받아 경기도 영평의 미로곡(未老谷)을 거쳐 서울남산으로 전했다. 임진왜란 때에는 서울을 점령한 왜군의 제4진이 동두천을 거쳐 철원·평강·김화를 점령한 뒤 함경남도 안변으로 들어갔기 때문에 피해가 극심했으나 곧 관군과 의병들의 활약으로 수복되었다.

병자호란 때에는 적이 서울을 침입하는 통로가 되었는데, 당시 철원지역 옆의 김화 자모산성(慈母山城)에서 적과 대치하던 관찰사 홍명구(洪命耉)가 순절했으며, 철원의 정방산성(正方山城)에서는 성이 함락 되자 김응해(金應海)가 분을 못 이겨 자결했다가 부하들의 응급구호로 소생했으니, 모두 이 지방과 관계 있는 충신들이다.

1746년(영조 22) 춘천부에 있던 강원도병마방어사부(江原道兵馬防禦使府)를 철원으로 옮기고 관하에 3부부(춘천·회양·이천)·6현(금성·김화·낭천·평강·양구·안협)을 두었다. 1778년(정조 2)에 편찬된 《철원군읍지》에 의하면 행정구역은 동변면 등 9개 면으로 호구수 3,604호 1만5147명(남자 8,101명, 여자 7,046명)이었다.

4, 근대

1895년(고종 32)에 지방제도를 개편하면서 철원군으로 고쳐 춘천부에 속했다가 다음 해 강원도에 소속 되었다.

1907년 군대해산과 함께 전국에서 의병봉기가 일어나자 철원에서는 김규식(金奎植)·안상근(安尙根)·유학근(兪學根) 등이 활약하였다.

이들은 다른 의병군과 협조해 1907년 9월 20일 의병 100여 명이 갈말면 지포리에서, 3월 16일 철원 서북 10리 지점에서, 4월 1일 의병 50여 명이 지포리에서, 1910년 8월 10일 의병 13명이 토성리에서 각각 일본군을 상대로 전투를 벌였다.

1907년 11월 14일에 일본군은 철원군 지방에서 의병들과 관계된 마을의 집 22채를 소각시키기도 하였다.

1919년 3·1운동이 일어나자 이 군에서는 강원도에서 가장 먼저 3월 10일부터 만세운동이 일어났다.

이 날 철원읍에서 박연서(朴淵瑞)·박용철(朴容喆) 등을 중심으로 2,000여 명이 만세운동을 했으며,3월 11일에는 갈말면 토성리와 문혜리에서 1,000명이, 4월 8일에는 내문면 독검리에서 최재명(崔在明)최재청(崔在淸) 등이 주동이 되어 700여 명이 시위를 벌였다.

이러한 시위에 대해 일본헌병과 보조원들의 발포로 많은 주민이 죽임을 당하거나 체포되어 고초를 겪었다. 1931년 4월 철원면이 읍으로 승격되었고, 1941년 10월에는 경기도 삭녕군 내문면·인목면·마장면 철원군으로 편입되었다.

5, 현대

광복과 함께 38선 이북지역으로 들어갔다가 1950년 6·25사변을 치르고 1953년 7월 27일 휴전이 성립 되면서 이전의 1읍 9면 중 지금의 철원읍·동송읍·갈말읍·신서면(연천군)은 수복되었으나 어운면의 일부는 비무장지대로 들어갔고, 북면·묘장면은 일부가 북한으로, 내문면·인목면·마장면은 일부가 비무장지대 로 있고, 대부분은 북한지역으로 되었다.

유물 유적

이 군의 선사시대 유적은 한탄강 유역에서 출토되고 있으며, 주로 남한지역에 해당하는 김화읍·철원읍 갈말읍·동송읍에서 신석기시대와 청동기시대에 해당하는 토기와 석기들이 발견되었다.

북한지역으로 흡수된 곳에서도 비슷한 유물들이 있을 것으로 추정되나 최근까지는 발굴된 바 없다. 북한이나 비무장지대에 들어가 있는 지역의 유적은 1942년에 발간된 《조선보물고적조사자료》에 의하면 어운면 이길리에 모성사(慕聖祠), 내문면 오동리에 사효각이 있다.

고대의 성으로 마장면 대전리의 가실현성지(加實縣城址)는 길이 약 250m가 남아 있고, 인목면 승양리의 성산(城山)이라고 불리는 높이 1∼3m, 너비 1.5∼2.1m, 둘레 약 400m의 산성이 있는데 궁예시대에 건축한 것으로 전해지며, 내문면 마방리의 토성은 높이 0.9∼2.1m, 너비 2∼4m, 둘레 약 700m의 네모꼴산성으로 역시 궁예 때 축조되었다고 한다. 또한, 북면 홍원리와 어운면 중강리에 걸쳐 있는 풍천원도성터는 평원에 있는 궁예 때의 도성터로서 흙과 돌을 섞어 외성을 쌓았는데, 높이 1.2∼3.6m, 너비2∼6m, 둘레 약 6,000m 규모이고, 내성은 높이 2.1m, 너비 2.6m, 둘레 약 400m로 내·외성 모두 네모골이다.

고분으로는 마장면 왕피리에 고려 말의 장군이었던 최사유(崔士柔)의 묘가 있으며, 장포리 새말에 옛 무덤이라고 전하는 무덤, 인목면 승양리에 너비 4m, 높이 1.5m 크기의 무덤, 내문면 마방리에 동서 4m, 남북 6m, 높이 2.1m의 말무덤이라 전하는 것들이 있다. 그 밖에 삼국 및 통일신라시대의 석곽분이 어운면 강산리에 20기, 중강리 가칠동에 5기가 있다.

불교유적으로는 인목면 승양리 탑산동의 34절터에서 높이 195㎝의 사각오층석탑과 기왓조각이 발견되었는데 신라시대의 것으로 추정되며, 인목면 검사리의 검사지(檢寺址)와 신현리 사동의 절터에는 주춧돌과 기왓조각을 비롯해 파손된 석불이 있다. 내문면 반석리 대동의 나한암지(羅漢庵址)에도 석축과 기왓조각이 흩어져 있었으며, 부근의 암굴에는 작은 석불 10구가 안치되어 있었다.

오동리의 용복사지(龍福寺址)에서도 기왓조각이 많이 발견되었고, 묘장면 산명리 상진명동의 절터에도 기왓조각과 석불상이 있었으며, 북면 용학리고암산(高巖山) 절터에서는 주춧돌을 비롯해 자연석에 입불(立佛)과 좌불(座佛)을 하나씩 돋을새김으로 조각한 것, 그리고 부도 30기가 발견되었다.

이 밖에도 북면 홍원리의 절터에는 높이 3.45m의 팔각형 석등이 있는데 기단부에는 연꽃무늬가 정교하게 새겨져 있으며, 어운면 중강리에는 높이 2.1m의 팔각형 삼층석탑과 비를 세울 때 비좌(碑坐)로 사용했던 가로 45㎝, 세로 90㎝ 크기의 귀부(龜趺)가 있다.

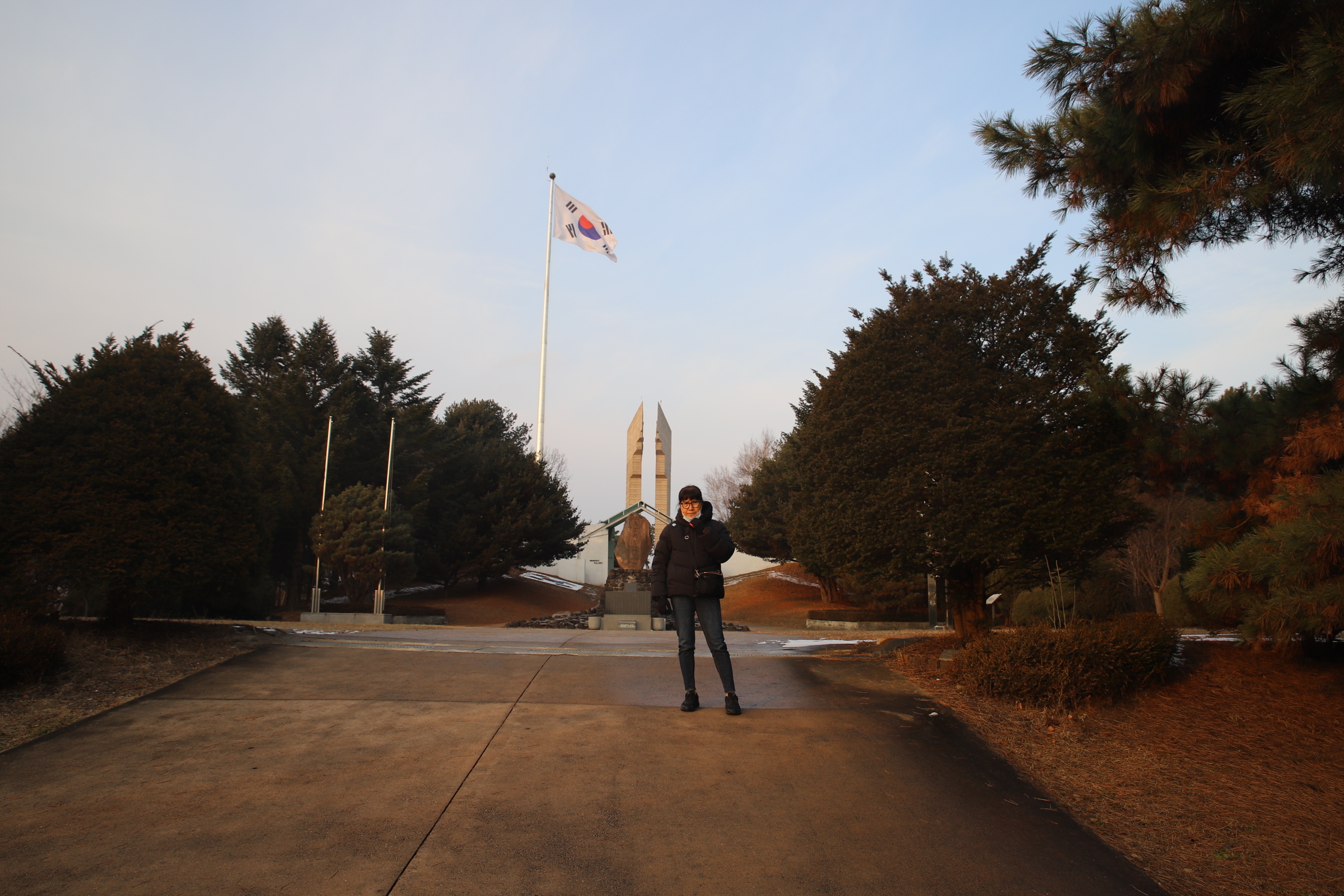

2022년12월3일 토요일

날씨 : 맑음

장소 : 철원군

우연히 TV에서 철원군 방송을 보고 아들 며느리는(서울서 함류) 서방님과 가족기리 오붓하게 철원행으로 그런데 계절을 잘못 잡아서 너무 추웠다 가을이나 봄이 적당할것 같다.

부산에서 철원 너무나 멀어서 담기약은 언제가 될지?

'............ 가족앨범' 카테고리의 다른 글

| 2022년12월3일(토)강원도 철원군 / 산정호수(경기도 포천시)-02 (0) | 2022.12.05 |

|---|---|

| 2022년11월05일~06일 선유도에서 (0) | 2022.11.07 |

| 2022,0702~04 제주도(사랑하는 가족과) - 03 (0) | 2022.07.12 |

| 2022,0702~04 제주도(사랑하는 가족과)비양도 - 02 (0) | 2022.07.12 |

| 2022,0702~04 제주도(사랑하는 가족과) - 01 (0) | 2022.07.12 |